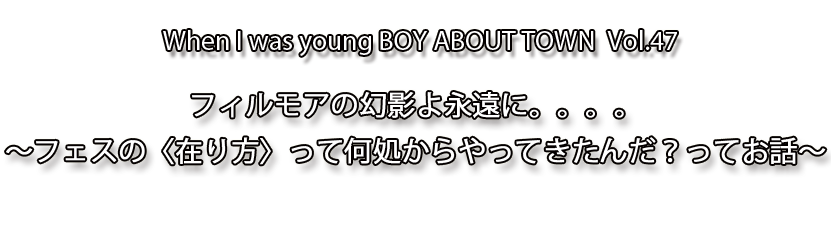

毎年8月になるとやっぱり想い出すのが1969年に開催されたウッドストック・フェスティヴァル(WoodStock Music and Art Festival/1969年8月15日から17日までの3日間にわたって開催)。今年もSNS上では貴重な映像やメモリアルなリリース情報が駆け巡ってましたね。

毎年8月になるとやっぱり想い出すのが1969年に開催されたウッドストック・フェスティヴァル(WoodStock Music and Art Festival/1969年8月15日から17日までの3日間にわたって開催)。今年もSNS上では貴重な映像やメモリアルなリリース情報が駆け巡ってましたね。

昔と違って今は本当に良いなぁ。信じられない映像がバンバン観れちゃう。自分が中高生の頃(つまり70年代中盤〜80年)じゃあウッドストックは映画を通してしか観れなかった。もちろんレンタル・ヴィデオなんてあるわけないし、そもそも家庭用のヴィデオも雲の上の存在ってくらいに高価でしかも質もよくないモノだったのだ。だからチャンスは名画座かテレビでの上映。初めてその映画を観たのはたぶんTVだった気がする。土曜日の昼間にやってたんじゃないかなぁ。モチベーションはジミ・ヘンドリックス(Jimi Hendrix)観なきゃ!だったんだけど、結果ザ・フー(The Who)とテン・イヤーズ・アフター(Ten Years After)にシビれたのを覚えている。マイク、ブンブンのロジャー・ダルトリー(Roger Daltrey)、右手でギター・カッティング、ブンブンのピート・タウンゼント(Pete Townshent)。そしてこんな早弾き観たこと無い!って衝撃のテン・イヤーズ〜のアルヴィン・リー(Alvin Lee)。今もその衝撃は生々しく魂にきざまれている。

いやぁ、それにしても便利になったもんだネット社会。初蔵出し映像、まだまだ出てくるしねぇ。もしかしたら将来的にはウッドストックの3日間の完全版なんかが観れたりして。。。。まぁ、そんなことを考えるだけで嬉しくなっちゃう!

ウッドストックは映画で観るのが早分かりに良いんだけど、合わせてお薦めしたいのがドキュメント・タッチでウッドストックという一大イベントを振り返る書籍『ウッドストックがやって来る(Taking Woodstock)』(エリオット・タイバー:Elliot Tiber/トム・モンテ:Tom Monte著)。マイケル・ラング(Michael Lang/フェスの主宰者ね。当時24歳!)が何故あの場所にやってきて、なんでマックス・ヤスガー(Max Yasgur)の農場が会場になって、街がそんな反応を示して、そしてその顛末とその後ってのをモーテル経営一家の息子(タイバーですね)の視点で詳細に描かれる。それがウッドストックの話に終始するんじゃなくって、彼自身のキャリアについて、田舎町出身者のハンディ、仕事に於ける軋轢、ゲイであることの悩みなどが本当に生々しく描かれていて、〈ウッドストックがあった時代〉の一つのレクイエム的なストーリーとしても最高に楽しめる。この話は名匠アン・リー(Ang Lee)によって映画化もされたんだけれど、あんまり話題にならなくって残念。『ブロークバック・マウンテン(Brokeback Mountain)』(2005年)というカウボーイの同性愛を最高に美しい視点と解釈で描き、希代のドラマを紡ぎ上げた同監督なので、この作品でも主人公のゲイであることの葛藤(原作ではそこが重要なキー・ポイントで狂言回しがされていく。ロバート・メイプルソープ/Robert Mapplethopeeもロック・ハドソン/Rock Hudsonも実名で登場する)が通底されていくのかと思いきや、その要素、ゼロ!普通にウッドストックの回想を基軸にストーリー立てられている。原作を読んでいた自分としてはいささか食いたり部分もあったけれど、いかんせん楽しい音楽/サブ・カルチャー謳歌の映画とはなっているでの、書籍必読はもちろん、映画の方も必見!

さてさて、1969年に開催されたウッドストック。そのフェスが、その後、現在に至るまで「伝説」として昇華される澪つくしとなった重要な人物の話に触れておきましょう。直接的にフェス運営の表舞台には登場しないけれど、まさに影の立役者となっていたのがプロモーター(の先駆け)であるビル・グレアム(Bill Graham)その人なのであります。

ロックの中に音楽の純正なスピリッツを息づかせたまま、それをビジネスと結びつけることに成功した人物。近代のロック・ビジネスの礎の大きな部分が彼によって築かれたと言っても過言ではありません。彼の偉業に、ブリティッシュ・インヴェイジョンと呼ばれたザ・ビートルズ(The Beatles)やザ.ローリング・ストーンズ(The Rolling Stones)の世界を視野に入れた活動プランを加えると、もうこれでほとんどロック・ビジネスの歴史の学習は完了。あとはそこをベースに、それと真逆のアプローチで登場したパンク〜ニュー・ウェーヴ・カルチャー、グランジ〜オルタナって、極めて自然に体に入ってくる情報ばかり。要は基軸。そう、基礎が大事なのです。

いやいや、ここで何が言いたいかって言うと、このビル・グレアムが残した偉業が、ビートルズやストーンズの歴史と照らし合わせちゃっても遜色無いくらいのものだったってことなんです。ビックリでしょ!?

そのビル・グレアムが音楽シーンにおいて頭角を表したのがサンフランシスコとニューヨーク、アメリカの東西の文化の拠点でスタートさせたライブ・ハウス、フィルモア・オーディトリアム(Fillmore Auditorium:後のフィルモア・ウエスト:Fillmore West)とフィルモア・イースト(Fillmore East)であったのです。60年代中期(ウエストは65年、イーストは68年)から1971年まで。ほんの数年間、ここで夜な夜な開催されてきたライヴ・イベントがまさにその後の世界のロック史を塗り替えることとなったのわけです。凝縮された「奇跡」と「軌跡」。

サイケデリック・カルチャーをバック・グラウンドとして、感覚的に訴えるサウンド、ライト・ショー(ステージ照明の概念を越えた、体験型のアートとでも言える視覚効果を見る者にもたらした)、それらと密接に絡み合うドラッグ体験、そこに思想的な要素としてオルダー・ハクスレイ著『知覚の扉(The Doors Of Perception/バンド=ドアーズ:The Doorsはこのタイトルがヒントで名付けられた)』に代表されるような新しい精神哲学も去来させながら、フィルモアにおけるイベントは新しい文化の担い手として若い世代から注目を集め、実際枚挙に遑がない多くのミュージシャンがそれをきっかけに世界に羽ばたいて行った。中にはまさにそのドアーズのジム・モリソン、ジミ・ヘンドリックスやジャニス・ジョプリン(Janis Joplin)のように残念ながら「あちら」の世界に羽ばたいて行ってしまったキラ星も多数。。。。

グレアムが後の世に遺したロックの素晴らしい宝物はまさにここで生まれ、繰り出されたものであったのですよ。

かつてROCKER AND HOOKERに隣接するギャラリー=SOCIAL TOKYOでこのフィルモア関連のオリジナル・ポスター(イベント告知ですね)展を開催しましたが、やはり実際にその当時のポスターを観て、そのデザインや色彩感覚を堪能して、さらにその出演ラインナップのあまりの豪華さを見るに着け、もうロックの歴史の要所の一つが間違いなく此処にあったのだな、と感激したものでした。この一連のポスター、今も探すと限られたモノですが、入手は出来ます。オリジナルは凄く高価だけれど。当時は街のウォールや本屋さんなんかに貼られた告知媒体。でも実はちゃんと現代のファン向けにレプリカも製作されていて、こちらもキレイ!ビル・グレアムには彼の意志を継ぐ素晴らしい団体があって、彼の功績を今もこうした形で垣間見れるのは嬉しい限り。今回、マガジンで特集されている写真のTシャツは、まさにそのポスターのデザインをTシャツのアイコンとして転化したもの。今やロックTって一つのメディアだからね。メッセージ性を伴った。ここにそのデザインが踊るって言うのは嬉しい限り。ビルの遺志が届けてくれたイキな計らいですな。

個人的なフィルモア・ウエストやサイケデリック・カルチャーのメッカ=ヘイト・アシュベリーへの想い出はこのマガジンのバック・ナンバーの2009年の10月〜11月号に細々書いておりますので、お時間あったらご覧下さい。

やっぱ、「そこに行ってみる/立ってみる」ことって重要だな。

フィルモアがなければウッドストックはなかった。ワイト島でのフェス(The Isle Of Wight Festival/特に1970年の第3回フェスね!)もなかった。そしてこれは功罪共々と言われるかもしれないのだけれど、現在では常識的に享受されている所謂フェス系のイベントはもちろん、とりわけここで言及したい〈スタジアム・ロック〉もなかったのだ。うん、すなわちロックの産業化ってのも無かったってことだよ。音楽を越えたイベントっていう楽しみ方、って言う意味でのね。

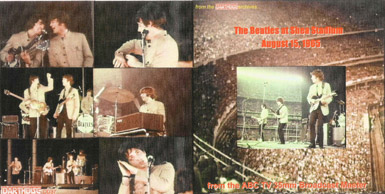

ここで注記しておくけど、一方で1965年にはザ・ビートルズがアメリカでスタジアム・ライヴ公演(シェイ・スタジアム/Shea Stadiumね)を行っているけれど、あれは歴史として素晴らしい映像であるが、音楽的な価値としては「??」なモノだろう。音響設備が整っていない「顔見せ興行」そのものであったのだから。そういう意味ではグレアムから始まった新しいロック文化への態度が一つの大きな花を咲かせることとなったウッドストック・フェスティヴァルこそが全ての野外音楽フェス、野外公演の原点であると言って差し支えはないでしょうね。

せっかくなんで、ここまでのお話を受けて最後にちょっと余談を。フィルモアにおいて育まれたサイケデリック・カルチャーがもたらした擬似的な幻覚の共有体験、そしてそれを助長したライト・ショーによる視覚に訴える覚醒効果が〈現在のロック・エンタテインメント〉においてどこで息づいているのかってお話。

数々の名盤ライヴ・アルバム収録のメッカともなっていたフィルモア・イーストは3000人弱を収容出来たと言うスペースでした。平面中心。すなわち日本ではホール・クラスのスペース。でもホールじゃないから、これってイメージ的にはサマー・ソニックのソニック・ステージの感じが近いのかな?

そのスペースにおいて喚起されたサウンド、ライティング、ドラッグがもたらした「共同幻想」に変わるのが、今ではおそらく「群集心理」がもたらす高揚感なのかな。これが産業ロック、〈メガ・ロック〉を支配することになって行ったんじゃないかな。

そしてさらに余談の余談。メガ・ロックという「ビジネス」を検証すると、そこでの成功においては重要な秘訣が二つあって。。。

まずは「デカいリズム」!

かつてのUKロックでもその実例がありますね。なぜにフーは全世界的な成功を収めたのに同世代バンドでフーを凌ぐ名作アルバムをリリースしていたキンクスは大きな商業的な成功を世界レヴェルで得られなかったのか。それは偏にライヴの底辺を司るリズムがポイントだと思っている。デカい16ビート(フーの『無法の世界(Won’t Get Fooled Again)』なんかをイメージして欲しい)はスタジアムの観客の鼓動にリンクできるけれど、性急な8ビート(キンクスの『オール・デイ・アンド・オール・オブ・ザ・ナイト(All Day And All Of The Night)』をイメージして欲しい)にはスタジアムのそれとはグルーヴできないと思う。横揺れと縦揺れの違いかな。フーだって『マイ・ジェネレーション(My Generation)』を旗頭に掲げてはスタジアム・ロックの定義を制覇出来なかったと思うし。割と最近じゃオアシス(Oasis)とブラー(The Blur)と対比がこれと似てるね。

そしてもう一つは「シンガロング」。歌えるサビ。必殺の歌詞。これだよね。うん、前記のオアシスなんて典型。最近じゃあコールド・プレイ(Cold Play)もこれだ。しかも彼等のは歌詞要らず、♪オゥオゥ〜〜!!でシンガロング、大合唱。超お気軽に参加可能。でも、結果的にはスタジアム、まさに覚醒。群集心理、歓喜に極みに至れり。大成功じゃん!?これ。

ハクハクと乗ってきた(笑)!!

せっかくだからトランス状態になっていく〈群集心理〉を解りやすく体現したライヴ映像名場面が楽しめるDVD作品をちょっとご紹介。以下の記述はいずれも素晴らしい内容なので、ぜひともフルでの体験をお薦め。

まずはU2『ラトル&ハム(Rattle & Hum)』。U2がまさに〈メガ〉の定義でアメリカを、そして全世界を制覇し、アイルランドはダブリンのローカル・バンドから今現在あるポジションに伸し上がるきっかけとなった5thアルバム『ヨシュア・ツリー(The Joshua Tree)』のツアー・ドキュメント映画です。インタビューなどを交えながら進行する素晴らしい濃い内容の映画。そのライヴ・シーンのハイライト。同アルバムの冒頭を飾る曲『約束の地(Where The Street Has No Name)』のところ。イントロの煽りからグングンと感極まる演奏/演出、そこにドラム・ヒットが入るときのカメラ・ワークが10万人とも言われたスタンドの空撮。ここはね、もう〈群集心理〉が醸し出すアドレナリンがマックスです。

そしてザ・ローリング・ストーンズ『レッツ・スペンド・ザ・ナイト・トゥゲザー(Let’s Spend The Night Together)』(1983年)。こちらも映画。名匠ハル・アシュビー(Hal Ashby)ですよ、監督は!『ハロルドとモード 少年は虹を渡る(Harold And Maude)』(1971年/大傑作!!)、『シャンプー(Shanpoo)』(1975年)、『ウディ・ガスリー、わが心のふるさと(Bound for Glory)』(1976年)なんて不朽の佳作を撮った。意外な組み合わせに驚きもしたこの映画、これはね、オープニングに尽きます。1曲目が初期の名盤『アフターマス(Aftermath)』収録の1曲『アンダー・マイ・サム(Under My Thumb)』!でも、その曲云々じゃありません。これは絶対に監督の撮影演出勝ち!だらだらとふざけ合いながらバック・ステージと思わしき殺風景な廊下を歩いて行くストーンズのメンバー。緊張感ないんだ、これが(笑)。で、あれれ?ステージに登ったぞ?オッ、リハーサルでもやるんだね、きっと、と思った瞬間、『アンダー〜』の印象的なイントロ・リフがなり始めた刹那、ステージ幕が振り落とされ、映画を観ている人間はステージの後ろからメンバー越しにスタジアムの大観衆の熱狂を体験することとなる。これもね〈群集心理〉の沸騰する様を体験するにはもってこいの一作ですよ。

もう一つ!これは〈メガ〉の定番!AC/DC。選んだのはアルバム『スティッフ・アッパー・リップ(Stiff Upper Lip)』(2000年)のツアーを収めた『ライヴ・イン.ミュンヘン(Stiff Upper Lip Live)』(2004年)。もう全編、笑って下さい!感じて下さい!!のアピール大洪水。これぞ一人の激情マックス×10万のパワーが産み出す、強烈な〈群集心理〉を説明するには最適。10万人がコアに向かう時の勢いの凄さ。実際にここ日本でAC/DCのライヴ現場を何度か体験してますが、まさにこれこそがドラッグ要らずの覚醒の典型!って思いましたね。もの凄いです。それを映像で感じて下さい。これが〈メガ・ロック〉の最高の形の一つだと思っておりますよ。

まぁ、大雑把な説明になっちゃったけど何となく解るでしょ(笑)??こうした〈メガ・ロック〉体現のコツを制したモノは、音楽的にも商業的にも大きな成功を手に入れてきたのです。今回のマガジン、前半は音楽のピュアネスの話に終始するまぁ「美談」だったのですが、ここらへんは「余談」ってことでお許しを(笑)。この辺の話についてはまた機会ある時に触れたいものです。

うん、大事な話に戻ります。

一つだけ、書いておきたい。

フィルモア関連のロックTを纏う事って、すなわち「私は〈近代ロック〉のスタート地点に立ち帰ります!」っていうメッセージだと思う。ビートルズとかエルヴィス・プレスリー(Elvis Presley)、チャック・ベリー(Chuck Berry)のような「ロック偉人の歴史」とは違う意味において。もっともっとロックの歴史を〈掘る〉って行為に於いては「攻め!」な態度の。

ロックTってそもそも強靭なメッセージ性が伴わなきゃあウソになるじゃない?そういう意味では、フィルモアから始まったこんなロックTって最高の〈旗印〉にもなるんだろうね。

遡ろうぜ、ヤング達。